我已经很久不叫“启阳哥哥”了。今年八月的一天和启星、红林、援朝去石家庄医院探视,病床前我叫了声“启阳哥哥”,声音太轻,启阳一定没听见。

- 本文作者与启阳哥哥在延安行途中经壶口瀑布时的合影

病中的启阳并没有脱形,痛苦都在眼睛里:身上的,心里的。看到我们,眼眶有些湿润。

这个时候说什么都多余。

从小妈妈要我们管启阳叫哥哥,启阳叫我妈“干妈”--这个习惯是从清凉山带下来的,那时候我们两家是邻居。1941年我姐姐“黑豆”在日本人大扫荡期间夭折后,我父母多年没有孩子。何叶阿姨家有启明、启阳。活泼可爱的启阳给我妈带来很多欢悦,成了她的“干儿子”。

2010年我们一行人去延安,在石家庄接上启阳夫妇。此前启阳回过延安。上清凉山那天,下着中雨,山道泥泞。启阳带路,我们找到了当年的窑洞,现在住着在延安打工的人。启阳启星哥俩和我分别在两家曾经的窑洞前留影。我妈去世后,何叶阿姨告诉我,我妈常坐在窑洞前太阳底下晒她生我大姐后致残的腿,“还是那么美”。就是在这孔窑前啊。

- 本文作者(左三)与启阳哥哥(左四)等

在当年父母居住的窑洞前合影

私下以为,癌症恢复期中的启阳此次跟我们一路颠簸来延安,就是为了带路去看看这两孔窑。这份情义我心领了。

至今还纳闷,启阳当初是怎么找到半山上不起眼的窑洞的,记得住那曲里拐弯的路线?看来是有份不轻的心思。

今年夏天延安下暴雨,听说冲毁了不少老土窑。不去那一趟,我不会暗中惦念“我们家”在延安的窑洞,不知它还在吗?

延安之行后,我没写过东西。

按照时下流行的说法,那是一次“红色”之旅。但其实要复杂的多,一个“红”字不能概括。

- 启阳(后排左一)与本文作者(第一排右二)等

大院兄弟姐妹在西柏坡新华社旧址前合影

在第一站西柏坡(人造的/原来的已在水下),停车场停满大巴,都是各单位来“红色旅游”的。援朝说了句很到位的话:看来只有咱们是自费的。

西柏坡新华社遗址和刘少奇家前后院,是个有三间屋的小房,其中一间为时任社长胡乔木和他妻子的睡房,剩下的两间办公。“小新华社”有十几个工作人员吧(请教启星)?何处摆办公桌?那么多人怎么坐得下?

后面刘少奇家除了派各种用场的房间,还有一间放着个西式澡盆,那间屋子的面积相当于“小新华社”的一间办公室。

当时和启星议论,他说江西时代就已经讲等级了。

现在一边写,一边想,哎呀,如果是在1942年的延安,我不成了王实味的同情者了吗?

在清凉山脚下的延安新闻纪念馆(比我1997年去过的那个要排场的多),看到一张老蒋叔叔和郑德芳阿姨的大照片(照片中还有老蒋叔叔的妹妹),每个人都笑得很开心。“郑德”阿姨当年是个美女啊。老蒋叔叔1937年进“保安处”,一关八年(我爸才关了三年)。抗战胜利后的某天,他在延安新市场与郑德阿姨不期而遇,再续前缘。这事得由燕燕她们讲。

- 启阳(右五)与本文作者(右七)等大院兄弟姐妹

在延安新闻纪念馆前合影

我们小时候听到的红色历史,没有这些有质地的故事。

在去延安的路上听说,1947年撤离延安时,何叶阿姨和启明、启阳并不在一起走。一天,河对岸的母亲眼睁睁地看着驮着两个儿子的牲口突然掉进水里,幸亏被人及时救起,才没被水冲走!

隔着河,母亲也知道哪只牲口驮着自己的儿子。

启阳,是所谓的“马背上的摇篮”里的孩子。

那次撤退,我妈妈在“婆姨娃娃队”,领队是李慎之叔叔和谢涛。由年轻力壮的李叔叔领队,想必是因为张贻阿姨正怀着身孕。我瘸腿的妈跟着李叔叔翻山过水、一路跋涉撤离延安。知道了这层缘故后,我对李叔叔更为感念。

我们的中巴走晋南,一路穿太行、汾河盆地和吕梁。五零说,应该去永济看看,那儿也有咱父辈的历史。这也正是我心中所想。我爸在新华社永济干校打井险些被砸死。启星说,那个干校早没影了--想必在山西工作时他是打听过的。当年,启阳曾专程去新华社琉璃河农场看望王飞伯伯,在我们的网站留下了文字。

一路上,启阳的话不多,虽然启星给他封了“司令、政委”一类的头衔,是我们里面“官儿”最大的。路上断断续续聊天中给我的印象,启阳对时下的社会十分批评。我和他夫妇在车上坐前后座,有一次他说起文革初期在“一司”的经历,与官方“正史”不那么相符,当时我想,什么时候要好好问问。这个机会不会有了。

其实,我对启阳“改开”后的经历也很好奇。他一度似乎成了“传奇人物”,“大哥大”的范儿。这次病床上的启阳看见我,居然提起多年前我弟都都在石家庄目睹过的一场“打架”,言语中似乎想说什么。

在最后的日子,启阳感动大家对他的关心,说自己只是个普通人。我们都只是普通人。但“历史”如果与我们这些普通人的经历不搭界,还算历史吗?

沿途县城我们住的是煤老板开的宾馆,东东两口子常被遣去为宿费讨价还价。到了延安,我们的住宿享受到“司局级待遇”,夫妻同行的则是“副部级”,环境如同疗养胜地。这都是因为我们的一位“小弟弟”。我思忖,他当头儿的单位大概是延安最“牛皮”的。居然有一辆小汽车专门为我们浑身泥水灰尘的“考斯特”开道。延安市民看了一定奇怪。我心中感到好笑。“红色”到今天成了什么颜色,真是说不清了。

我年龄稍长后,不再好意思开口叫“启阳哥哥”。当年的高中生王启阳常和其他少年在工字楼旁练单双杠。我远远看到他们,就绕道走。

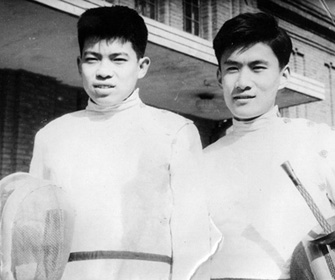

- 启阳哥哥身穿击剑服的照片成为我们网站的经典照

我的那本成长史小书在启星的帮助下,得以出版,排印前,原来的书名不能用了,启星嘱另起名字,并建议副标题为“红色大院的女儿们”,我问新华社大院怎么是红色?启星反问新华社不是红色,哪儿是红色?把我噎回去了。

那几年,“红色”是卖点。如今,似乎又不时兴了。

其实,当年“大院的女儿”记得的,是远处几个“练块儿”的美少年,其中启阳最精神--那张启阳和新新身着击剑服的照片就是明证;是一大两小三个人的背影--搬到黄亭子后李周李京哥俩儿中午跟在爸爸后面去食堂吃饭;是男孩在礼堂前与“老关头”乐此不疲的对峙,女孩们也晓有兴味地参与起哄;是我和小安在三号楼前按住彼此胳膊的较量,我高他矮,僵持不下,我弟躲在楼门后不来相助……是当年那么“普通”,如今却令我们回味不已的日常生活。“红色”?这标签不是太恰当吧。

启阳走了。李京引李周的话:“当我们一个一个离去时……”一个一个的。

燕燕和小红都呼启阳为“哥”。众人的“大哥”先走一步了。

他剑服的照片成为我们网站的经典照。我对启阳哥哥的记忆就定格在那儿。英气逼人。